PEOPLE

2025.08.29 2025/10/27

ナカムラヨシミ

西宮人vol.21 NAGATOSHI NAKANE

西宮は、酒造会社がたくさんあることでも有名ですね。西宮で酒造りが盛んな理由として、「宮水(みやみず)=西宮の水」の存在と、西宮が瀬戸内海に面し、水運の便が良かったことなどが挙げられます。今回は、数ある酒造会社の中から、「惣花(そうはな)」で有名な『日本盛』の杜氏(とうじ)、中根永敏さんにお話をお聞きしました。

お酒を造るだけでなく、人を育てる

筆者

まずは、「杜氏」がどのようなお仕事なのか教えてください。

中根さん

「杜氏」とは、簡単に言うと、日本酒造りの最高責任者です。原料の選定から、仕込み、発酵、貯蔵、品質管理まで、すべての工程を監督しています。

ただ、お酒を造るだけじゃなくて、やはり一緒に働く職人である「蔵人(くらびと)」を、しっかりと伸ばしていくことが「杜氏」の大切な仕事だと考えています。

お酒を造るよりも、人間関係をうまく回すことが、一番大切なんじゃないかなって思います。

筆者

「杜氏」を調べてみたのですが、漢字の「杜」は、酒造りの神である杜康(とこう)から、「氏」は、氏族や身分を表すことから、酒造りの長を意味するようになったとありました。

親しみを込めて、「杜氏」を「おやっさん」と呼ぶそうですが、中根さんもそう呼ばれているのですか?

中根さん

今はもう、そういうスタイルでは無いですね。「おやっさん」と呼ばれたら、ちょっと恥ずかしいです。(笑)

僕が入社したした時は、それこそ蔵人(くらびと)さんがいて、10月から3月の間だけお酒造りをしていました。その当時は、杜氏を「おやっさん」と呼んでいましたね。

筆者

確かに、「おやっさん」のイメージは、もっと年配で頑固そうな方のイメージがありますよね。中根さんが親しみやすい方で安心しました。(笑)

「蔵人」から「杜氏」へ

筆者

杜氏になられたきっかけを教えてください。

中根さん

僕が蔵人だった時の話になりますが、当時、季節雇用の蔵人さんは泊まり込みで6ケ月ほど仕事をされていたんです。朝の7時頃から仕事が始まっていましたね。

でも、僕の就業時間は8時半からなので、仕事に行った時には、もう始まっていて、仕事の途中から僕らは参加する感じだったんです。だから最初の方の作業が全く分からなくて。

なので、2ケ月ぐらい、5時に家を出てずっと7時に通ってたんです。今は、そんなことしたら駄目なんですけどね。

それを続けてたら、当時の「おやっさん」が、とてもかわいがってくれて、色んなことを教えてくれたんです。

中根さん

杜氏と杜氏の補佐役となる頭(かしら)、酒母製造工程の責任者である酛廻り(もとまわり)といった風に、蔵人には役職があるんです。酒母とは、日本酒を作る土台となる液体のことで、「蒸米」「麹」「酵母」「水」「乳酸」によって酒母は作られているんです。

その頃、「酛廻り」をされていた蔵人さんに、おやっさんが、「若い世代に引き継いでいかなあかんから、中根に酛廻りをやらせてやってくれ。」と頼んでくれたんです。それから2年間ほどですかね、酛廻りのノウハウを色々と教えてもらいました。

僕に教えるに当たって、複雑な気持ちもあったと思うんです。それを抑えながら、僕に素晴らしいサポートをしてくれました。

そうしているうちに、おやっさんに「後継者にならへんか」って声をかけてもらいました。その時に「この人達に教えてもらった『日本盛の酒』を、杜氏になって造りたい。」と思いました。

筆者

ご自身が苦労に苦労を重ねて得たものを、簡単に教えたくないところもあったでしょうね。

きっと、中根さんの真剣な姿をご覧になって、全面的にサポートしようと思われたのでしょうね。

筆者

お仕事で煮詰まったり、壁に当たった時は、どのように切り替えるのですか。

中根さん

多分、壁にぶち当たっていると思うんですけど、あまり深く考え過ぎないようにしています。

日本酒って、生き物みたいなものなので、出来上がるまでに遠回りすることもあるし、近道をすることもある。やり方が毎回違うんです。同じやり方でゴールを迎えることは、まず無いんですよ。

その都度、対処しないといけないので、深く考えていると、多分、病気になっちゃう。(笑)

忘れられない時間

筆者

酒造りをされるまでに、日本酒に興味はありましたか?

中根さん

「日本酒を造りたい!」と思って、この会社に入ったわけじゃないんです。

さっきお話したように、色々な出会いがあったり、教えがあったりして、今に至っています。どんどん日本酒への思いが深くなっていきましたね。

筆者

酒造りも、奥が深そうですね。

長くお酒造りをされていて、たくさんの経験をされてきたと思いますが、心に残るシーンや言葉を教えてください。

中根さん

日本酒業界に入り、どんどん酒造りが楽しくなっていくと同時に、「息子が二十歳になった時に、僕が手掛けたお酒を一緒に飲みたい」と言う夢を持つようになりました。

実際に、息子が二十歳になった時に2人で飲んだんです。「これ、俺が作った酒やねんで。」って。

若い子は日本酒離れしているイメージがあったのですが、息子が「日本酒って美味しいやん。」と言ってくれたんですね。

その時は、本当にうれしかったですね。夢がかなった瞬間でもありました。今でも思い出して泣きそうになるんです。

筆者

「やってて良かった!」と思う瞬間ですね! 息子さんにとっても、忘れられない思い出になっているでしょうね。

中根さん

もう1つあります。この前、息子の同級生が誕生日だったんですよ。その子のお母さんから「息子が『二十歳になったから、日本酒が飲みたい。』と言っています。」と電話があったんです。

僕が杜氏をやっているのを知っているから、 一番最初に飲む日本酒は僕が作ったものを飲みたいって。 それを聞いた時は感動しましたね。

自分がやっていることに対して、周りが目にかけてくれていたり、気にしてくれていると、とてもやりがいもありますし、この時も「杜氏をやっていて良かった。」と思いましたね。

コミュニケーションから信頼関係を結ぶ

筆者

蔵人さんを育てていく立場でおられますが、時代の流れと共に環境も変わり、伝え方や関わり方も変わってきているかと思います。

どのように蔵人さんと接していますか?

中根さん

僕が入社した時は、縦社会と言うか、割と上司と部下の関係って厳しかったんです。 関係性もそうですし、こういう環境で酒造りをしていても、与えられた事を単に作業しているだけで、面白くないなと思っていました。自分が上の立場になった時には、そういうことは絶対やらないと考えていましたね。

僕は、基本的に年上であっても、年下であっても、接し方は変わらないんです。相手が気を使う関係性になってしまうと、どうしても僕の指示でしか動かなくなってしまうので、そういうのは良くないと思っています。

僕から話しかけることが多いんですけど、仕事のことはもちろん、プライベートの話をするって、とても大事だなと思ってます。

筆者

上司がフレンドリーな方だと、部下の方もアイデアを出しやすいですよね。

筆者

杜氏としてだけでなく、中根さんが大切にされている事は、どういうものですか?

中根さん

酒造りだけでなく、何に対しても通じることだと思いますが、コミュニケーションからお互いの信頼関係を結ぶことを大事にしています。相手に信頼されるのもそうですし、僕も相手を信頼することを大事にしていますね。

友達もそうですが、そういう人間関係を築くと、すごく長続きするんですよね。

昔からの友達だと、向こうが困ったら相談に乗るし、僕が困ったら相談に乗ってもらう関係が今でもあります。

僕は播州出身なのですが、小学校からの友達と年に1回、祭りの時しか顔を合わせないけど、昔のままの会話ができるんです。友達って本当に大事だなって思っています。

会社の中でも同じですね。信頼関係が無かったら、うまくいきません。

筆者

大人になって、職業とか関係なく、当時のままの付き合いが出来るのは、やっぱりいいですよね。

「SAKARI Craft(サカリクラフト)」で、新たな挑戦へ。

筆者

今後、どのような事にチャレンジしていきたいですか?

中根さん

今でも仕事では色々なことにチャレンジさせてもらっています。

「SAKARI Craft(サカリクラフト)」では、お客さんからオーダーを頂いて、瓶もラベルも全部オリジナルで作っています。僕は中身を担当しているのですが、一発勝負なので、全部がチャレンジなんですよ。

そのチャレンジが本当に楽しいので、技術伝承も含めて、若い子に引き継いでいきたいと思っています。

筆者

一発勝負なんですね! お客さんのイメージ通りのお酒が仕上がるものなのですか?

中根さん

30年も酒造りしていると、「これとこれを組み合わせたらこうなるかな。」とパッと浮かぶので、その通りにお酒を造っています。

お酒を仕込んでいる期間は、だいたい2ケ月ですが、瓶やラベルを決める工程もあるので、注文を頂いてから、大体半年ぐらいで仕上がります。

「SAKARI Craft」は、お客様から直接オーダーされるので、それぞれ要望が全く違うんです。

香りにしても、酵母にはリンゴやバナナのような香りがするものがあって、バナナの香りが強いほうがいいなって言われたら、酵母をブレンドさせてその香りを作るんです。

筆者

要求が高いほど燃えたりしますか?

中根さん

めちゃくちゃ燃えますよ! 燃える男です。(笑)

以前、某有名ホテルの注文を受けた時、ソムリエとバーテンダーのお2人と中身を決めていったのですが、かなりプレッシャーがかかりました。やはり様々な味を知っておられるお2人なのでね。

出来上がったお酒を気に入って頂いた時は、本当に嬉しかったですね。

「SAKARI Craft」を通して、色々な人と出会える機会が増えたのは、とても有難いと思います。

たくさんの人と話すことで、世界観が変わった感じがします。だから、このような経験を若い世代に体験して欲しいと思い、

自分がお客様のもとに出向く時は、一緒に行くようにしています。

筆者

ところで、毎年、全国新酒鑑評会があるそうですね。どのようなものなのですか?

中根さん

日本でもっとも歴史の長い日本酒の鑑評会なのですが、あれは本当にプレッシャーがかかります。

1年に1回、4月に全国から約800点のお酒が「酒類総合研究所」に出品されます。

結果は5月中旬に、総合研究所のホームページにアップされるのですが、それまでの待ち時間は、落ち着かなくて本当に嫌ですよ。(笑)

やはり、金賞を取れたかどうかで、会社のイメージにもかなり影響するのでね。

今年も無事に金賞を取ることが出来て安心しています。もし金賞を取れていなかったら、しばらく会社にも行けないかも。行っても、下向いて歩いてるかもしれませんね。(笑)

前の杜氏の時代も含め、金賞を取れていない時期があったのですが、今回で3年連続、金賞を取ることが出来ました。

筆者

お酒造りは、感覚でされているところもあると思いますが、どのように伝えているのですか?

中根さん

それこそ、経験値とイメージなので、言葉で伝えるのは難しいですね。数値化すれば良いわけではないですしね。

ただ、酒造りは柔軟性が必要かな。僕と同じやり方では、なかなかうまくいかないと思うんです。

僕も、おやっさんに教えてもらった基本が無ければ、今の自分は無いと思っているので、その基本を伝えつつ、新しい方法を見つけて欲しいですね。

責任者にならないと、分からない部分があると思うんですよね。例えばプレッシャーだったり。

タイプによりますが、そうやってプレッシャーを感じることによって、いろんなアイデアが出てきたりもすると思います。

筆者

中根さんのお話のあちこちに、蔵人さんへの愛情が伺えますね。

中根さんのような杜氏のもとで働くことができて、蔵人さんは幸せですね。

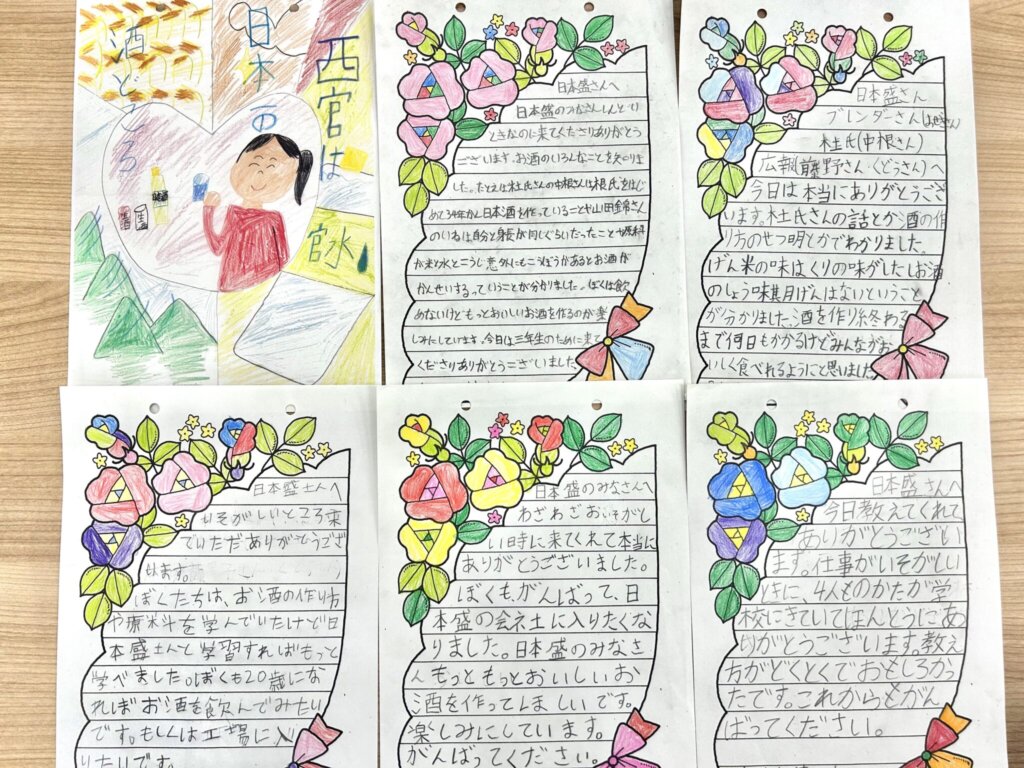

小学校での特別授業

筆者

ところで、「日本盛」では、小学校で特別授業をされているそうですね。

中根さん

お隣の「用海小学校」で、社会科の特別授業を行っています。

先代の杜氏の時からなので、10年以上前から続いていますね。

全国的にみても、蔵と小学校がこんなに近くにあるのは珍しいのもあり、用海小学校の校長先生から依頼があったようです。

スライドを使ってお酒造りの説明をしたり、酒粕の匂いを嗅いでみたり、山田錦の穂で背比べをしたり。

3年生の授業なのですが、終わってから、1人ずつ手書きのお手紙を頂いたんです。あれは嬉しくて、泣けましたね。宝物です。今も、会社に飾っています。

「将来、お酒造りがしたい。」とか、何人も書いてくれていて、そんな子が入社してくれたら、たまらんですよ。この特別授業は、継続していきたいと思っています。

これも人と人との関わりで、とても喜んでもらえるし、家に帰って、小学生がおうちの人にに話してくれるのは、ありがたいですね。

親御さんからも評判が良くて、「日本酒の味わい方の、良い勉強になりました。」と声を頂いています。

筆者

なかなか杜氏さんから直接お話を聞く機会なんて、ないですよね。

普段、何気なく飲んでいるお酒を詳しく聞けて、大人も楽しめるのですね!

中根さんからのメッセージ

筆者

最後になりましたが、これから進路や将来に悩む若者に、メッセージをお願いします。

中根さん

僕が「日本盛」に入社する時もそうでしたが、若い人は、社会に出ると、「どんな上司がいるんだろう?」って、気になるんじゃないでしょうか。

最近では、パワハラの話も出たりしますが、そんな人ばかりじゃなくて、面倒見の良い人もいます。

だから1度、自分の世界観と全く違うところに踏み込んでみて、人と関わる事も大事だと思います。

仕事をする上では、やりがいのあることを見つける事がとても大事だと思うんです。

やりがいが無ければ、ただ作業をするだけになって、面白くないと思うんです。時間がとても長く感じてしまいます。

何か1つでも、自分にとって「やりがいのあること」を見つけるのが大事だと思うんです。

それを見つけるために、1歩踏み出して欲しいですね。

もちろん、「これがしたいから、この会社に入る」と言うのも良いとは思います。

僕は、酒造りがとても好きで入社したわけでは無いけど、やっていくうちに、やりがいを見つけ、それが楽しくなって、今に至っています。入ってみないと分からないことは、たくさんあるんです。

「自分のやりたい仕事に就かないと。」って言う人もいますが、全く、そんなこと無いと思うんですよね。

会社に入って自分のやりたいことを見つけるのも良いと思います。

色々な考え方があるから、怖がらずに頑張って欲しいと思います。

筆者

「置かれた場所で咲きなさい」と言う言葉がありますね。

「その場所で我慢しなさい」と言う意味では無いんですよね。

その場所で精一杯努力し、自分を成長させ、周りの人をも幸せにするように生きるという意味だそうです。

怖がらずに、一歩踏み出して欲しいですね。ありがとうございました。

取材を終えて

今回の取材にあたり、「杜氏さんって、気難しそう。」と、勝手なイメージを持ち、緊張していました。そんなイメージとは程遠く、中根さんはとても気さくな方で、言葉の端々からも、蔵人さんを思う気持ちが伝わってきました。中根さんは、「人との関わり」をとても大切にされています。現在のご活躍も、そのような「人と人とのつながり」の積み重ねの上に成り立っているものなのでしょう。

最近では、職場での人間関係が希薄になっていると耳にすることが多くなりましたが、やはりコミュニケーションが大事なんだと、再確認することが出来ました。 ありがとうございました。